新聞資訊

10多年行業經驗膜結構建筑設計 | 施工一級

10多年行業經驗膜結構建筑設計 | 施工一級

發布時間:2024-12-10

瀏覽量:126

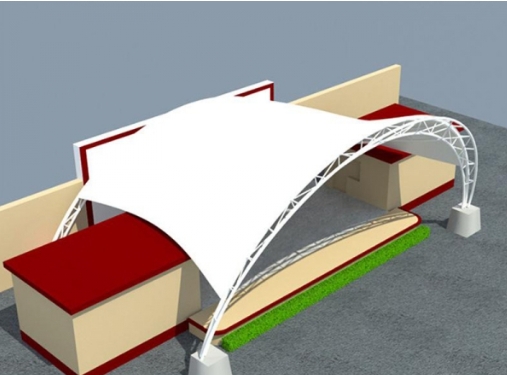

當你走進一處露天廣場或城市文化中心的慶典現場,是否曾好奇過那座輕盈、優雅的臨時舞臺頂篷是如何構成的?在熱鬧的人群與絢爛的燈光下,它仿佛一片白色的云朵,輕輕覆于舞臺上方,又似一幅充滿張力的畫卷,記錄著臺上精彩的演出瞬間。這樣獨特而鮮明的形態,正是舞臺膜結構給人們留下的深刻印象。無論是音樂會、戲劇表演、商業發布,或是狂歡活動與節慶晚會,舞臺膜結構已然成為塑造靈動表演空間的有力手段。接下來,讓我們從多個維度細細品味這一結構形式的內涵與價值。

一、形態與結構:來自張力的藝術美感

舞臺膜結構的獨特之處首先在于它的輕盈與柔和。膜材借助拉索和骨架系統張拉而成,不同于傳統屋頂的厚重感,它更像一件能夠“呼吸”的織物藝術品。通過對預應力與結構形式的精密計算,膜材并非隨意鋪設,而是精確呈現出拱形、波浪形、扇形、曲面等多樣弧度。其柔和、流暢的曲線不僅為觀眾創造出舒適的視覺體驗,更為舞臺表演提供富有張力的背景。光線在半透明的膜面上柔和散射,如同天然濾鏡,為演員的動作和舞美設計增添了細膩質感。

二、環境適應與搭建靈活度

相比傳統的鋼筋混凝土或木質舞臺頂棚,舞臺膜結構擁有更高的靈活度。無論在城市廣場、沙灘、鄉村田野,還是在臨時搭建的戶外會場,膜結構可根據地形條件和使用需求靈活部署。由于自重較輕,運輸與安裝過程相對簡化,加上部件預制化程度高,施工周期更短。尤其對于周期性活動或巡回演出而言,這類臨時結構的高適應性與快速建造,無疑能減少重復搭建的勞力與時間成本。

當晚會結束,團隊可在短時間內將膜結構拆卸、收納并轉場到另一處場地。這樣便于靈活布局的特性,特別適合演出公司、巡演團隊以及大型節慶活動的舉辦方,讓他們在短時間內實現多點布局,為表演藝術在更廣范圍內傳播創造可能。

三、聲學與光學效果的優化

舞臺膜結構的意義并非只局限于遮陽擋雨,它在聲光效果上也有獨到之處。膜材能適當抑制回聲和雜音,讓演出聲音更為清晰。同時,通過選擇適合的膜材透光率與厚度,可以有效控制舞臺內外的光線關系:日間,陽光透過膜材柔和漫射,使舞臺既不刺眼,又能獲得自然采光;夜間,臺內布設的燈光投射于白色膜面,形成柔和而夢幻的光影效果,為觀眾營造一場視覺與聽覺的盛宴。

在某些特殊演出中,設計者甚至可將膜結構作為光影投射的媒介,以多媒體技術在膜面上呈現視頻、圖形與特殊效果,從而使舞臺環境更為豐富。這樣,膜結構不僅成為庇護性的空間界面,更可能成為演出內容的一部分,為觀賞者帶來沉浸式的體驗。

四、材料與維護:耐候與持久性考量

表演藝術場所往往需要經受多變天氣的考驗。膜材必須具備出色的耐候性能,能夠抵御紫外線、風雨乃至嚴寒與酷暑考驗。經過特殊處理的膜材具有防霉、防火、耐老化特性,使用壽命不因一兩次活動而顯著縮短。一些高端膜材還能自潔,雨水沖刷便可清除表面灰塵與污漬,減少人工清潔成本。

在維護方面,定期檢查鋼索、連接件和受力構件的狀態,確保結構的張力分布均勻與安全可靠。由于膜材的可更換性強,一旦局部受損,可針對性地修補或替換膜面,無需大規模拆卸,更加經濟高效。

五、多場景應用與文化屬性的融合

舞臺膜結構不僅是技術與美學的碰撞,它也成為城市文化名片的組成部分。在音樂節、戲劇周、美食文化活動、體育賽事開幕式、節慶狂歡等各類戶外盛會上,它皆能為活動提供獨特的空間標識。輕巧飄逸的膜頂在夜空下如同城市的藝術符號,活動閉幕時,它又可悄然離去,讓原本的場地恢復日常。

對特定主題的活動而言,膜結構可配合當地文化元素進行設計。例如,在民族慶典中選用具有地域色彩的圖案或配色,讓膜面成為文化傳播的媒介。一次精心布設的舞臺膜結構,不僅承載表演,也凝聚了人們的情感記憶,成為一段時光的見證。

六、經濟與社會影響的深遠意義

采取舞臺膜結構打造演出空間,在經濟層面有其實際收益。與傳統永久性建筑相比,靈活搭建與重復利用有助于降低長期成本。如果主辦方常年在不同城市舉辦巡演活動,那么一套可拆裝的膜結構舞臺系統就會減少多次建造所產生的重復投資和資源浪費。

在社會層面,這也體現出對可持續發展的考量。膜結構形式減少了土地長期占用與鋼筋混凝土消耗,同時在項目結束后不留永久性痕跡,保護自然環境的原貌。這種暫態建筑方式更容易與自然共生,順應城市更新與文化活力的流動節奏。

七、時代發展與技術革新

隨著材料科學與工程學科不斷迭代,舞臺膜結構的技術手段也在升級。先進軟件為設計師提供更精準的結構計算與模擬工具,更高強度、更輕質的新膜材不斷問世。數字化生產讓膜面裁剪更加精密,保證了最終成品的形態精確度和結構穩定性。

除此之外,生態膜材、智能感應裝置和新型連接件的應用都有可能為未來的舞臺空間帶來無限想象。智能控制系統或許能在天氣突變時自動調整膜面張力,讓結構及時適應環境變化;新型材料的運用也可能提升膜面的自潔與隔音效果。技術的縱深擴展,為打造更精彩、更人性化、更可持續的臨時舞臺空間提供可能。

八、觀眾與藝術家的交互體驗

在許多戶外藝術活動中,觀眾與藝術家之間的對話常常在空間氛圍中發生。舞臺膜結構為這種交互提供適宜的載體。觀眾身處半開放的膜結構下,不被完全封閉的墻壁所隔離,卻又免受熾熱陽光和驟雨的侵擾。這種半透明的界面將城市與表演空間輕巧相連,在舞臺與觀眾之間營造出親和與包容的場域。

對于藝術家和表演團隊而言,膜結構舞臺的半透光與聲學優點使他們更容易適應現場環境,更清晰地與觀眾互動。這種輕盈的空間氣氛,往往更易激發創作靈感,讓演出人員的表現更具流動性與創造性。

九、案例分享與區域特色

世界各地已有眾多成功案例。例如,一些著名的音樂節會選在河岸、公園、古城廣場等地方部署膜結構舞臺。融合當地地形、植被或歷史建筑,膜結構的曲線在自然與人文之間創造和諧對話。夜幕降臨,五彩燈光配合音樂旋律映射于膜面,如同藝術畫布一般,聚攏來自四面八方的觀眾。

在一些文化保育項目中,膜結構舞臺甚至能以“輕觸”的方式介入歷史遺跡,不需大興土木,就能在考古現場或故居庭院中設立小型音樂會或傳統戲曲表演,讓文物古跡在柔和的空間載體下再度煥發文化活力。

十、決策與執行的關鍵節點

當然,舞臺膜結構的成功應用離不開全面規劃與審慎決策。從項目伊始,主辦方需明確演出類型、場地條件、預算范圍,并與設計和施工團隊溝通協商。考慮表演時間、氣候因素、觀眾數量、燈光音響負荷,確保膜結構尺寸、形狀與受力設計合理。在材料選購與加工階段,把好質量關,嚴格落實性能檢測。在搭建過程中,遵循專業施工標準,定期巡查結構受力情況,杜絕安全隱患。

對于后續使用與維護,主辦方應建立相應檔案,記錄每次使用后的膜材狀態、骨架固定點檢修情況。通過持續關注與科學維護,使膜結構實現長久而穩定的使用價值。